う蝕(虫歯)

う蝕(虫歯)とは

う蝕(うしょく)とは、いわゆる虫歯のことです。

歯に付いた歯垢や食べかすの中で細菌が繁殖し、細菌が出す酸によって歯が溶ける病気です。

う蝕は、歯についた汚れだけでなく、歯並びの不正や、咬合の異状によっても誘発されます。

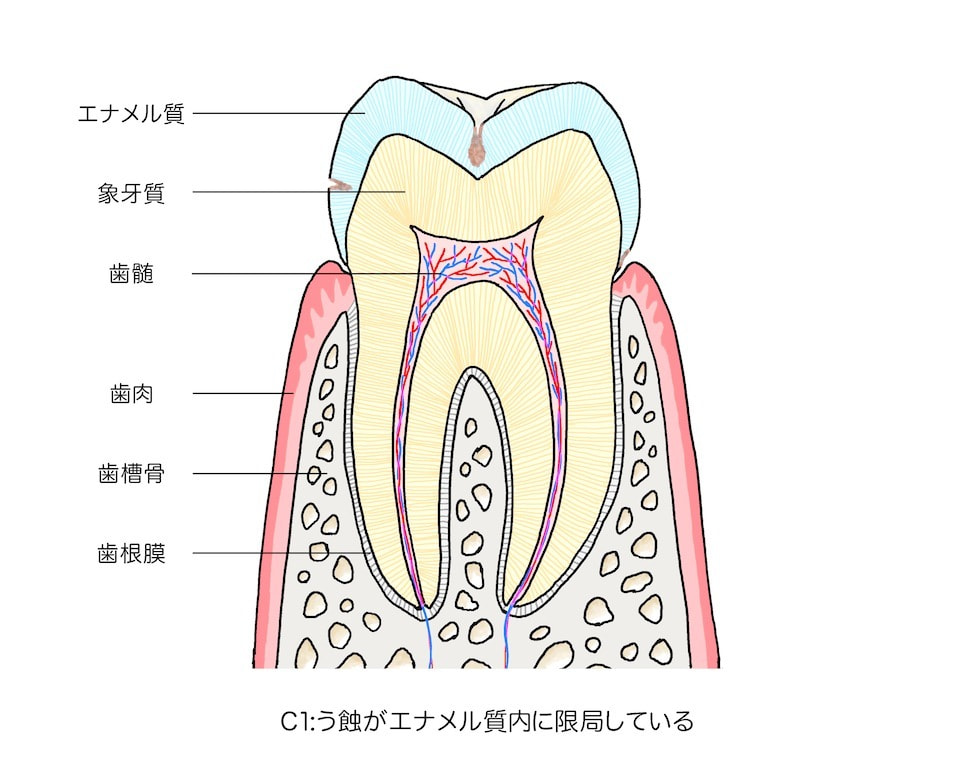

進行度によってC1からC4に分類されます。![]()

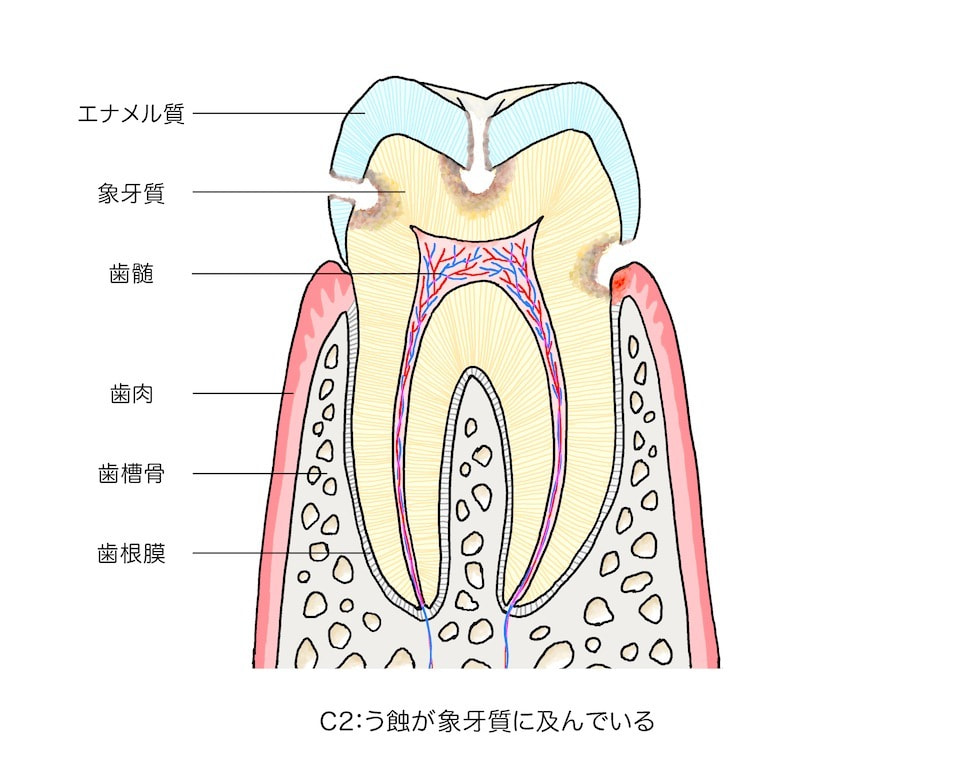

C2

う蝕の範囲が象牙質に及びます。

象牙質は、象牙細管と呼ばれる微細な管が集まってできており、その管が中心部の歯髄と繋がっているため、う蝕が進行すると、水にしみるなどの痛みを感じます。

その痛みよる刺激で、歯髄の壁に二次象牙質という歯髄を保護する組織が形成されていきます。

しかし、その形成は極めてゆっくりであるため、進行の遅いう蝕には効果的ですが、進行の速いう蝕に対抗することはできません。

|

C2初期

|

痛みを感じません。目で見ても、あまりよくわかりません。

|

|---|---|

|

C2中期

|

水を口に含むとしみます。

歯と歯の間に、食べ物が挟まります。

歯に小さな穴があいています。穴が黒ずんで見えることもあります。

|

|

C2末期

|

歯が甘いものにしみます。

歯と歯の間に、米粒くらいの大きさの食べ物が挟まります。

歯にはっきりとわかる穴があいています。穴が黒ずんで見えることが多くあります。

|

![]()

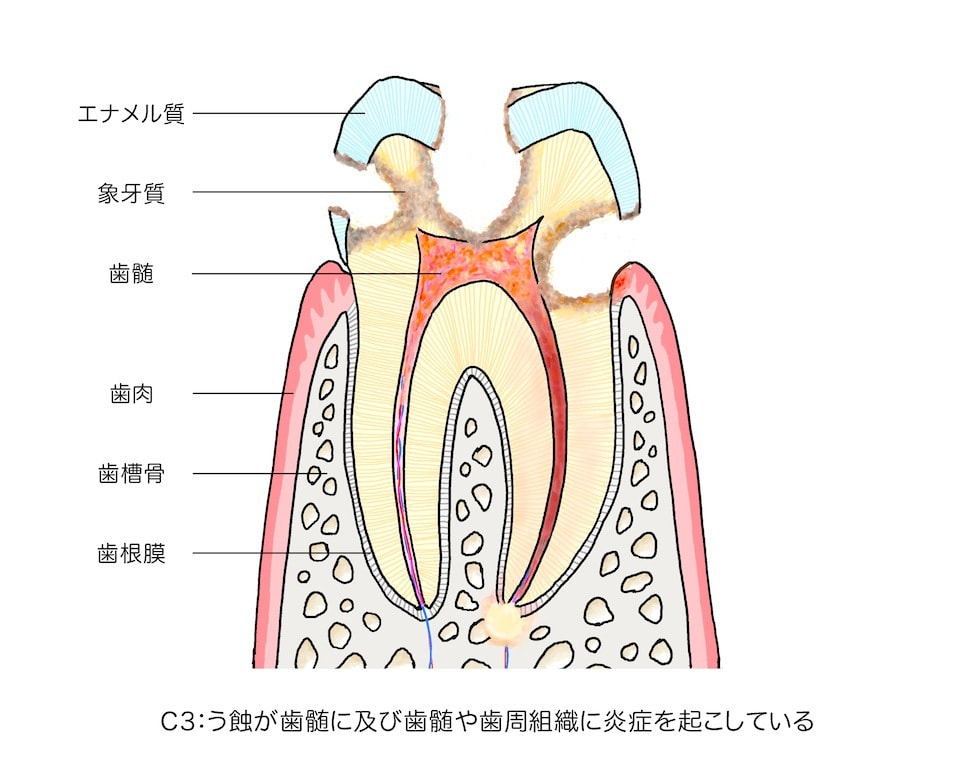

C3

う蝕の範囲が歯髄に及びます。

歯髄の状態によって、歯髄炎(しずいえん、pul)と、根尖性歯周組織炎(こんせんせいししゅうそしきえん、per)に分けられます。

歯髄炎は、侵入した細菌を攻撃するために大量の血液が送りこまれ、髄腔内の圧力が上がり、神経が圧迫されて強い痛みが生じます。

何もしなくても、ズキズキと痛みます。

放っておくとどんどん痛みが強くなります。

根尖性歯周組織炎は、歯髄炎が続いた後、髄腔内にうっ血が起こり、酸欠状態になったために歯髄が壊死して、その腐敗物が歯根の先からあふれ出ることで起きる、歯ぐきの炎症を言います。

痛みの中心が歯を支えている歯ぐきなので、咬んだ時の痛みが強いのが特徴です。

|

C3pul

|

(歯髄炎)

歯が甘いものにしみます。

歯がズキズキと痛んだりします。

歯と歯の間に、米粒くらいの大きさの食べ物が挟まります。

歯に、ぽっかりと穴があいています。穴が黒ずんで見えることが多くあります。

|

|---|---|

|

C3per

|

(根尖性歯周組織炎)

歯の根っこあたりが腫れて、咬むと強く痛みます。

何もしなくても、ズキズキと強い痛みを感じます。痛みがだんだん強くなります。

ひどい場合は、顔半分が腫れてしまったりします。

|

![]()

う蝕の治療法

C0・C1

軽度の場合は、フッ化物を塗布したり、シーラント(コーティング)をします。

削る量はほんのわずかですし、麻酔も必要ありません。

C2

虫歯の部分だけ除去して、充填(つめものすること)をして元に戻します。

虫歯が神経に近づいている場合は、鎮静消毒の薬を詰めて、1ヶ月から1年ほど経過を診た上で、充填します。

水がしみる場合、麻酔をすることもあります。

C3

虫歯が神経まで及んでいる場合は、麻酔をして、感染した神経を除去し、内部を消毒し、土台を補強して、人工歯冠を被せます。

治療には最低でも5~6回かかることが多いです。

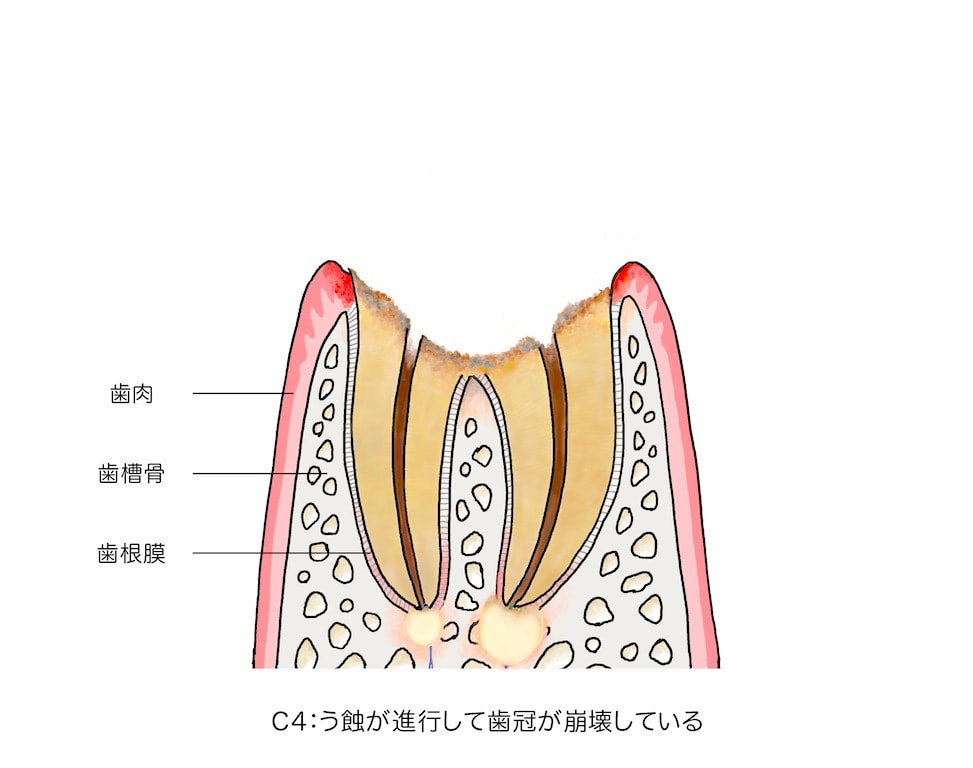

C4

虫歯が歯根まで及んでいる場合は、残された組織の強さによっては抜歯をすることになります。

![]()

う蝕の予防法

ブラッシングやフロッシングで歯の汚れを取り除きます

う蝕を予防するには、毎日のブラッシングがとても大切です。

歯ブラシで歯垢や食べかすを落とすことはもちろんですが、デンタルフロス、歯間ブラシを使って、歯の汚れをできるだけ取り除くことも必要です。

最近、デンタルスロスや歯間ブラシをお使いになるかたが増えてきているようです。

う蝕の予防にとても効果がありますので、ぜひデンタルフロスもしくは歯間ブラシの使用をおすすめします。

また、薬用の洗口剤を用いて、細菌の繁殖を防ぐこともできます。

ゆう歯科クリニックでは、歯みがきの指導もいたします。

ご自分に合ったハブラシ、デンタルフロスがわからないというかたには、おすすめのケア用品のご紹介もさせていただきます。スタッフまでお気軽にご相談ください。

健診でチェックします

定期的な健診を受けることや、定期的な歯ぐきの掃除(スケーリング)も、う蝕の予防に効果があります。

咬合を診査して咬み合わせの力のバランスを整えます

ゆう歯科クリニックでは、健診時に咬合を診査して、咬み合わせの力のバランスを整え、う蝕のできにくい環境を作っていきます。

歯列矯正によって、歯に無理な力がかからないようにします

歯列不正のあるかたは、歯列矯正をすることによって不潔域を改善したり、歯の軸を整えて、歯に無理な力がかからないようにすることができます。

歯列矯正を希望される場合は、専門医を紹介させていただきます。

フッ化物を塗布したり、フッ化物が入ったケア用品で予防をします

半年に一度の割合で、フッ化物剤を医院で塗布したり、フッ化物が入ったケア用品を用いることでも、う蝕を防ぐことができます。