歯ぎしりはサバイバルシステム

「歯ぎしり」や「くいしばり」といった言葉をお聞きになったことがあると思いますが、この「歯ぎしり」や「くいしばり」をみなさんのほとんどが、日常的に、しかも無意識にしていることはご存じでしたか?

「歯ぎしり」や「くいしばり」が実は「筋肉痛」だというのは、あまり知られていない事実かもしれません。

しかし、この「筋肉痛」にはワケがあります。

「歯ぎしり」というのは、私たちが生き残るために必要な「サバイバルシステム」なんです。

今日はそのシステムを詳しく説明します。![]()

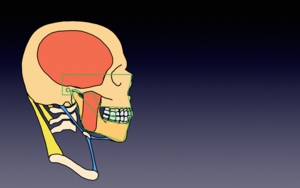

まず、頭蓋骨の筋肉の働きから順を追って説明します。 クリックで拡大します

クリックで拡大します

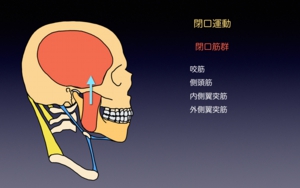

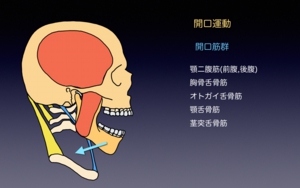

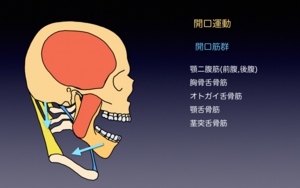

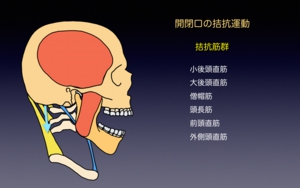

頭蓋骨を横から見た図です。歯を咬み合わせる運動は頭頚部(とうけいぶ)のたくさんの筋肉群が行っていますが、それぞれの目的により大きく3種類に分けられます。

赤く色分けした部分は、咬んで口を閉じるときに働く筋肉群、「閉口筋群」です。食べ物をかみ砕くために60キロもの強力な力を発揮します。

青く色分けした部分は、口を開けるときに働く筋肉群、「開口筋群」です。舌骨(ぜっこつ)という他の骨とつながっていない骨を介して、鎖骨や後頭部とのバランスをとっています。

黄色に色分けした部分は、上の筋群が働くときに拮抗(きっこう)して、頭位などのバランスをとる筋肉群、「拮抗筋群」です。![]()

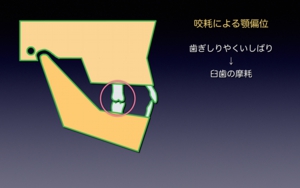

「歯ぎしり」をすると、奥歯が少しずつすり減って、平らになってきます。

奥歯がすり減ったことで、上顎と下顎の間の距離(顎間距離)がほんの少しだけ短くなります。

しかしここで問題が起きます。

文明の恩恵を受けた私たちは、食べ物を煮たり焼いたりして加工し、柔らかくして食べる習慣がついています。

その結果、大昔の先祖よりも咬む力が少なくて済むため、斜めに咬み合っている前歯をすり減らすことができないのです。

そのため奥歯で咬もうとすると、先に前歯が当たってしまうのです。

でも、ごはんは食べたい、どうしよう…?

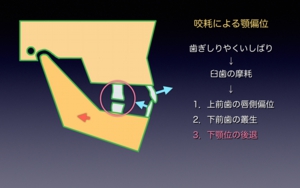

私たちの身体は次の3つの方法を使って、なんとかして解決しよう、奥歯を咬めるようにしようとするのです。

1つめは、上の前歯を前に押し出して咬めるようにする方法。

2つめは、下の前歯を裏側に押し込んで咬めるようにする方法。

そして、3つめ。実はこの3つめが問題なのです。

前歯を前に出したり後ろに押し込んだりしてこの問題を解決することができない場合、下顎全体を少しだけ後ろに下げて、前歯が干渉しないように(当たらないように)するのです。

具体的に説明すると。

上下の歯を咬みこんでくると、前歯が少し当たる、そこで力を弱めて、顎を少し後ろに下げて、そこから少し咬みこんで、また前歯が当たるから、力を弱めて、顎を後ろに下げて… これを、開閉口のたびに何度も行うのです。

さきほど説明した、開口筋群、閉口筋筋、拮抗筋群は常に総動員です。

そして、異常にたくさん働いた筋肉は、疲労して筋肉痛を起こします。

特に、後頭部の拮抗筋は頭蓋骨を支えることに加えて、「頭位の安定」という部門も兼任していますから、その疲れ方は尋常ではなくなります。そして…首筋についている筋肉であるがゆえに、首筋から肩にかけての筋肉痛=肩こりを起こすのです。

同様に、強力に咬む力を持っている閉口筋は頭部に付いていますから、筋肉痛を起こせばそれが付着している頭部に痛み=頭痛が起きるのです。![]()

では、人はなぜ、このように大変やっかいな「歯ぎしり」や「くいしばり」をするのでしょうか?

その理由は、「歯ぎしり」や「くいしばり」は人間が太古の昔から行ってきた、生き抜くためのシステムだからです。

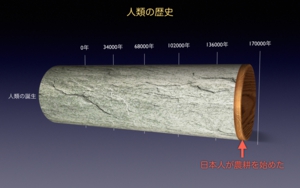

私たち人類の体が今とほぼ同じ形になったのは、17万年前と推定されています。

そして日本人が農耕を覚え、食べ物を煮炊きするようになったのは、たった4500年前のことです。

つまり人類のほとんどの歴史は、食べ物をそのままの形で食べていたのです。

調理されていない硬い物を食べるには、上下の歯がしっかりと咬んでいなければなりません。

しっかりと咬んだときに、歯の面が、できるだけたくさん接触していること。それが食べ物をたくさん摂取する術だったのです。

食べることに不自由すれば、人類は滅びてしまいます。

ですから、寝ている時に脳が命令を出し、 いつもたくさんの歯の面が当たるように、せっせとオートマチックに歯を研いでいたのです。

「歯ぎしり」は、私たちの祖先の生き残りをかけたサバイバルシステムだったのです。

2016.03.12更新